【クアラルンプール】 新たな物品税規則(物品税目的の現地生産品の価値の決定)

財務省は、透明なオープン市場評価 (OMV) は、

先ごろ経済紙「エッジ」は、自動車業界が、現地組立車(CKD)

一方、地元の自動車オンラインポータル「Wap Car」は、マレーシア自動車協会(MAA)

(エッジ、ベルナマ通信、2月11日)

【クアラルンプール】 新たな物品税規則(物品税目的の現地生産品の価値の決定)

財務省は、透明なオープン市場評価 (OMV) は、

先ごろ経済紙「エッジ」は、自動車業界が、現地組立車(CKD)

一方、地元の自動車オンラインポータル「Wap Car」は、マレーシア自動車協会(MAA)

(エッジ、ベルナマ通信、2月11日)

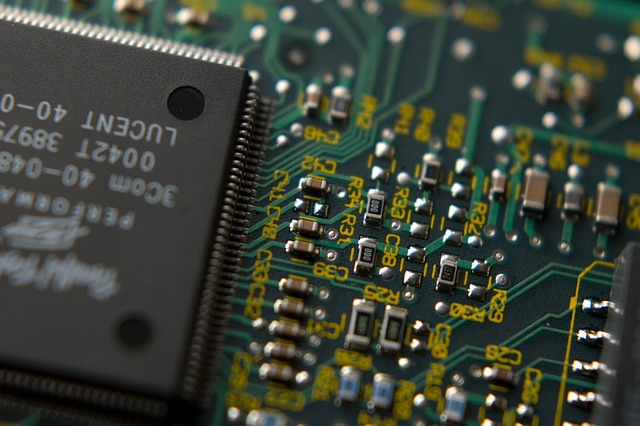

【クアラルンプール】 高性能の半導体チップがマレーシアを経由して中国に密輸されてい

さらに「マレーシアの政策は、米国、欧州連合、

中国のディープシークが極めて低コストで第3世代AIモデルを開

半導体分野でほとんどのマレーシア企業は後工程(検査・

(エッジ、マレー・メイル、2月7日)

【クアラルンプール】 大手回転ずしチェーンのスシローのマレーシア1号店が7日、

100種類以上のすしに加え、サイドメニューも充実させた。

(ニュー・ストレーツ・タイムズ、2月9日、ビジネス・

【クアラルンプール】 首都圏クランバレーの高速道路で2月19日より、

首都圏における特定の高速道路の渋滞緩和が目的で、

対象となる高速道路は▽南北高速道路(NSE)▽

(ザ・スター電子版、ザ・サン電子版、マレー・メイル、

【クアラルンプール=アジアインフォネット】 約1,600の酒蔵が所属する日本酒造組合中央会は7日、

国別トップは中国の116億7,763万円で、米国(

マレーシアへの輸出量は昨年の31万1,

マレーシアの1リットル当たりの輸出額は1,091円となり、

世界全体の輸出額は前年の410億8,195万円から5.8%

中長期的な日本酒輸出展望について同中央会は、今後は輸出先国・

【クアラルンプール】 マレーシア政府は、国内の鉄鋼メーカーからの訴えを受け、中国、

ダンピング調査は、CSCスチール・ホールディングスの100%

2月6日に発行された連邦政府官報によると、政府は「

MITIは調査対象となった3国の国内鉄鋼生産者、輸入業者、

(エッジ、2月6日)

【クアラルンプール】 マレーシア自動車協会(MAA)によると、

1位のプロドゥアは、市場シェアでも前年から2.

3位はトヨタで5.2%減の10万701台(シェア12.3%)

その後、日本車メーカーが6位三菱1万6,167台(25.6%

前年9位だった日産は、22.2%減の7,785台で11位で、

日産に代わり10位に入った中国・比亜迪汽車(BYD)

(ポールタン、2月6日)

【クアラルンプール】 病院経営大手、IHHヘルスケアは6日、

この裁判は、IHHの子会社ノーザンTKベンチャーズ(NTK)

第一三共はNTKによるフォルティスの公開買付停止は、

(ニュー・ストレーツ・タイムズ、マレーシアン・リザーブ、

【クアラルンプール】 信販大手のジャックス(本社・東京都渋谷区)は6日、

カーサム・キャピタルは、マレーシアを中心にシンガポール、

株式取得額は35億円で、4月中旬に行われる予定。

(フリー・マレーシア・トゥデー、ザ・サン、2月6日、

【クアラルンプール】 マレーシア投資貿易産業省は5日、

マレーシア王立関税局が2025年2月5日から2026年12月

反ダンピングの訴えは国内企業を代表してサザンスチールの子会社

(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、エッジ、2月5日)