第530回:8月の輸出は前年同期比1.9%増、駆け込み輸出終了か

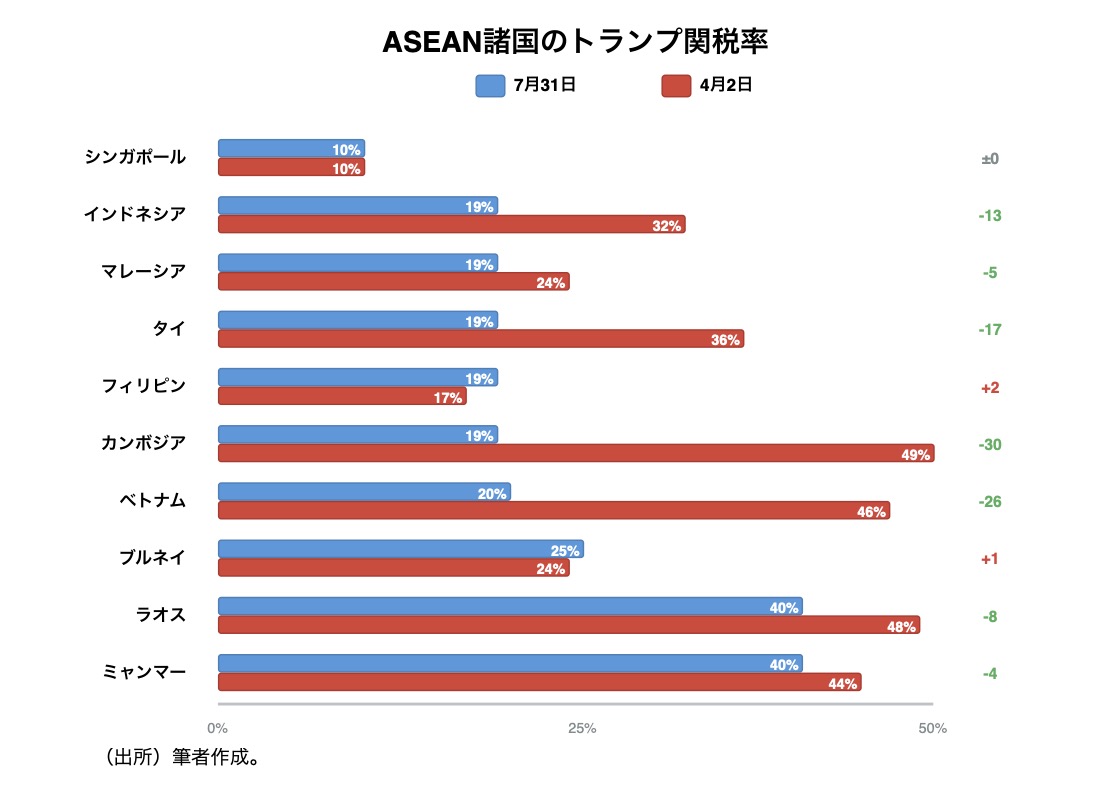

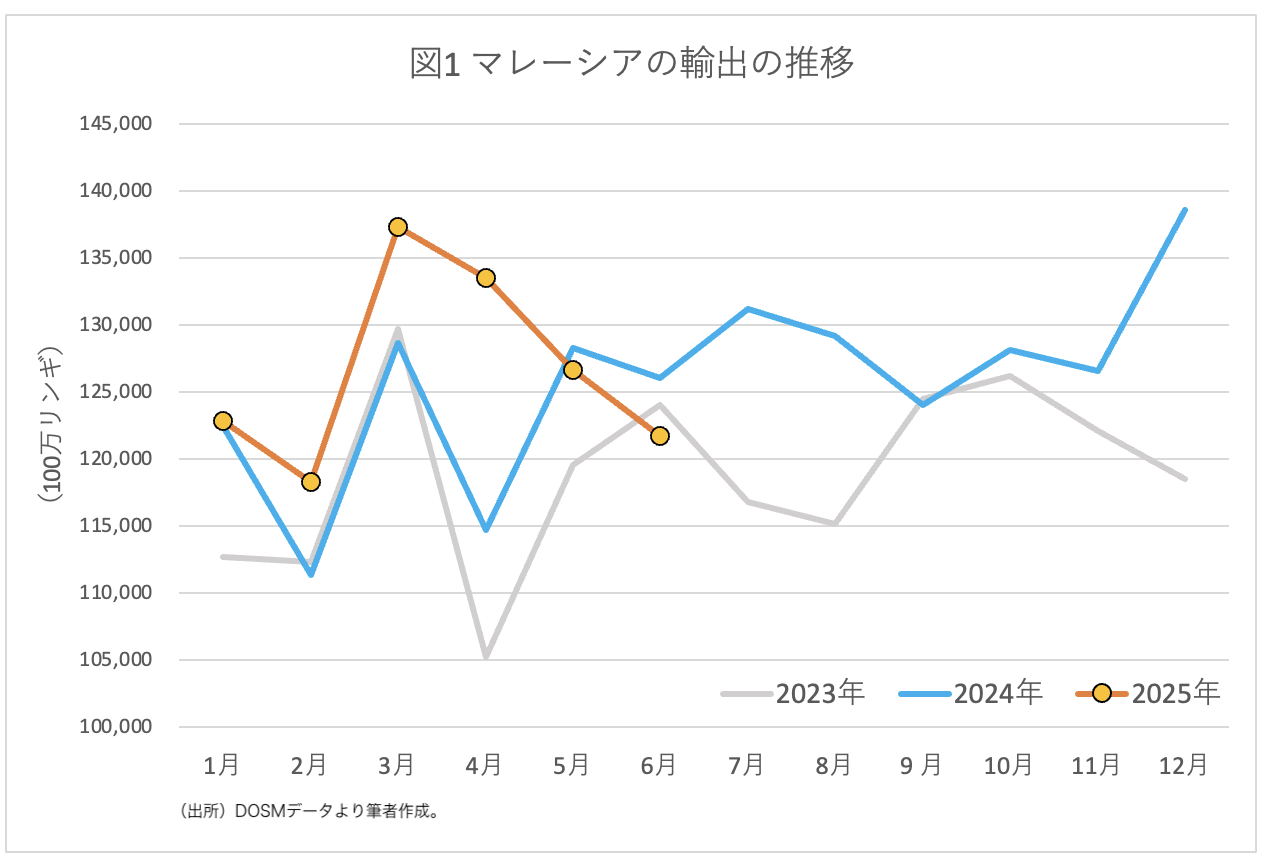

9月19日、統計局はマレーシアの8月の輸出を前年同期比1.9%増の1316億リンギと発表しました。2024年後半から、マレーシアの輸出にはトランプ関税導入前の駆け込み輸出的な動きが現れ始めましたが、2025年7月31日にマレーシアについて19%の相互関税率が発表されたことで、駆け込み輸出は終了したものとみられます。

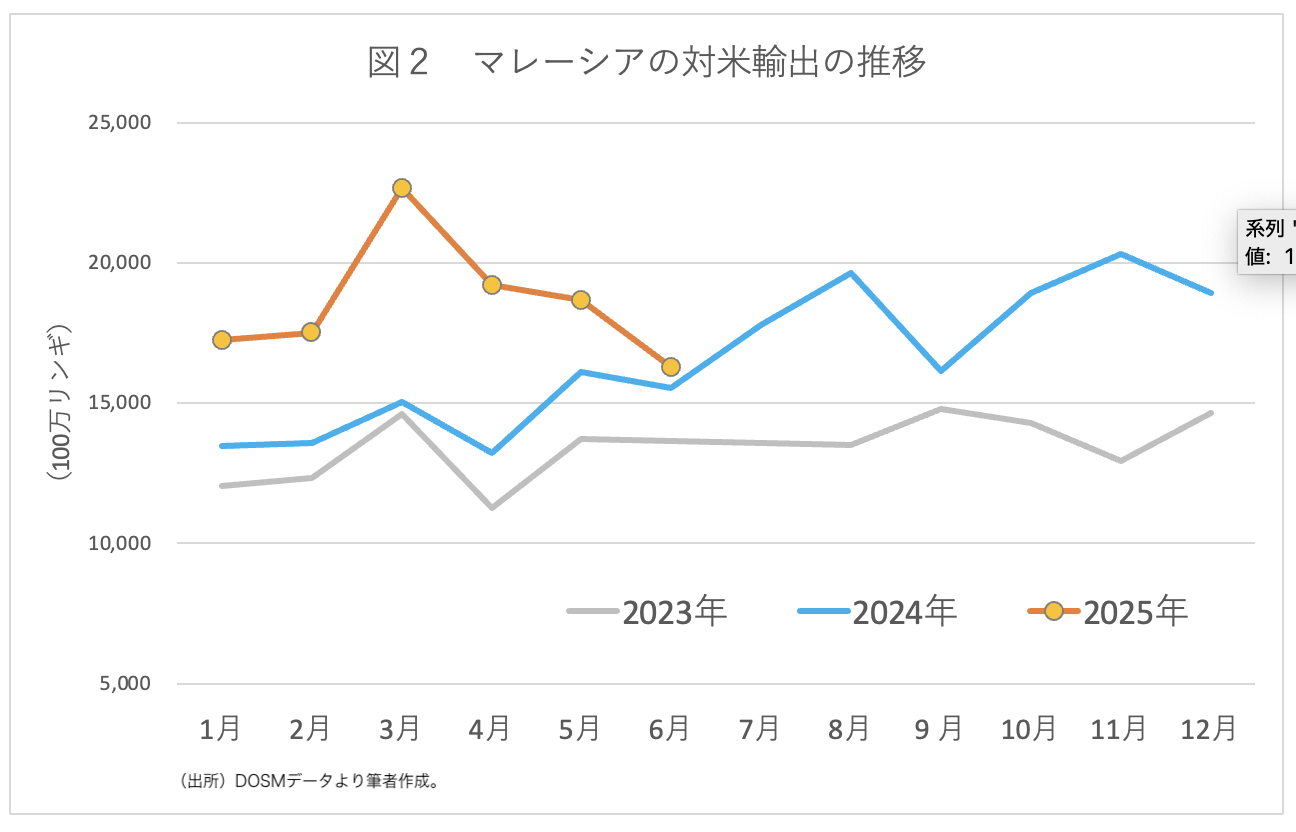

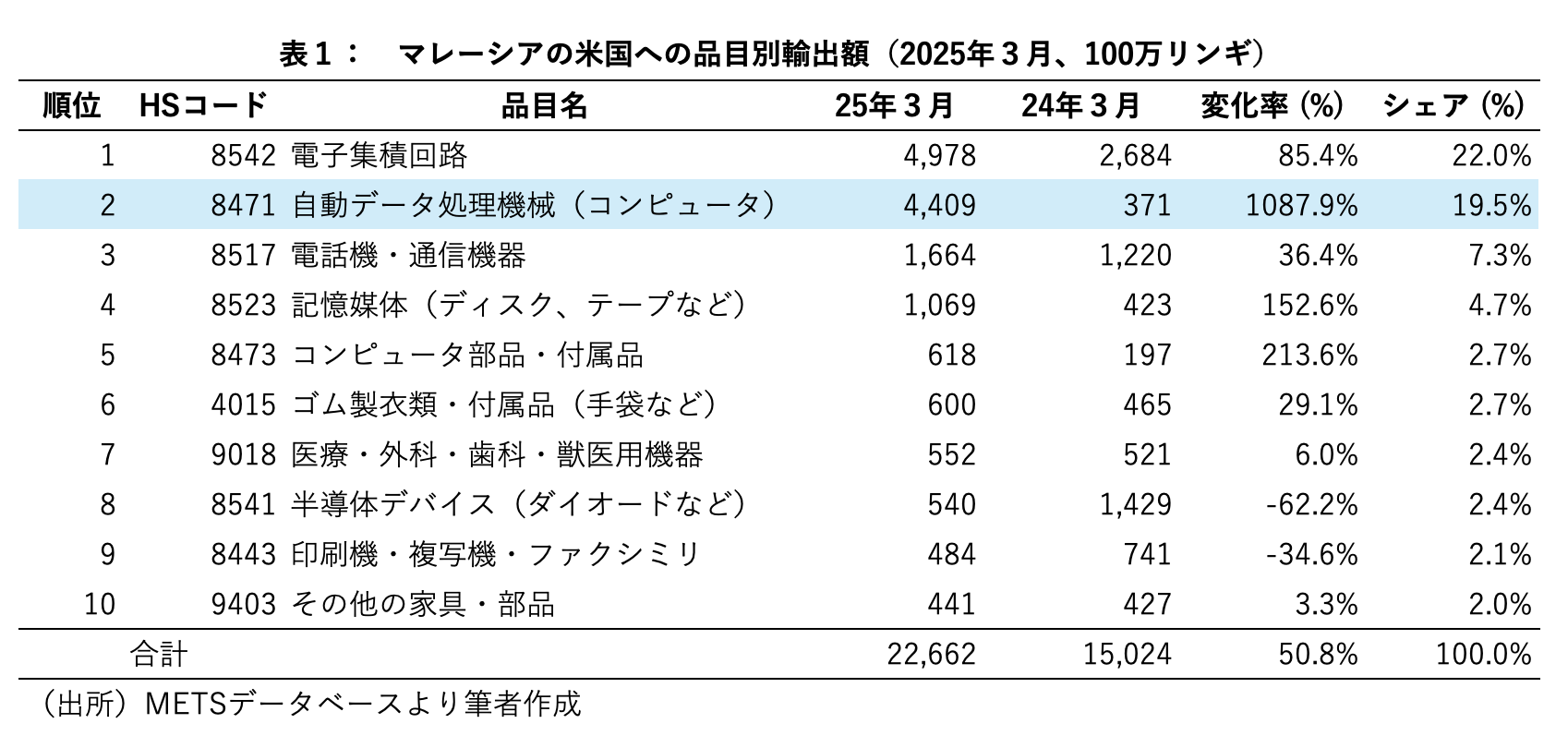

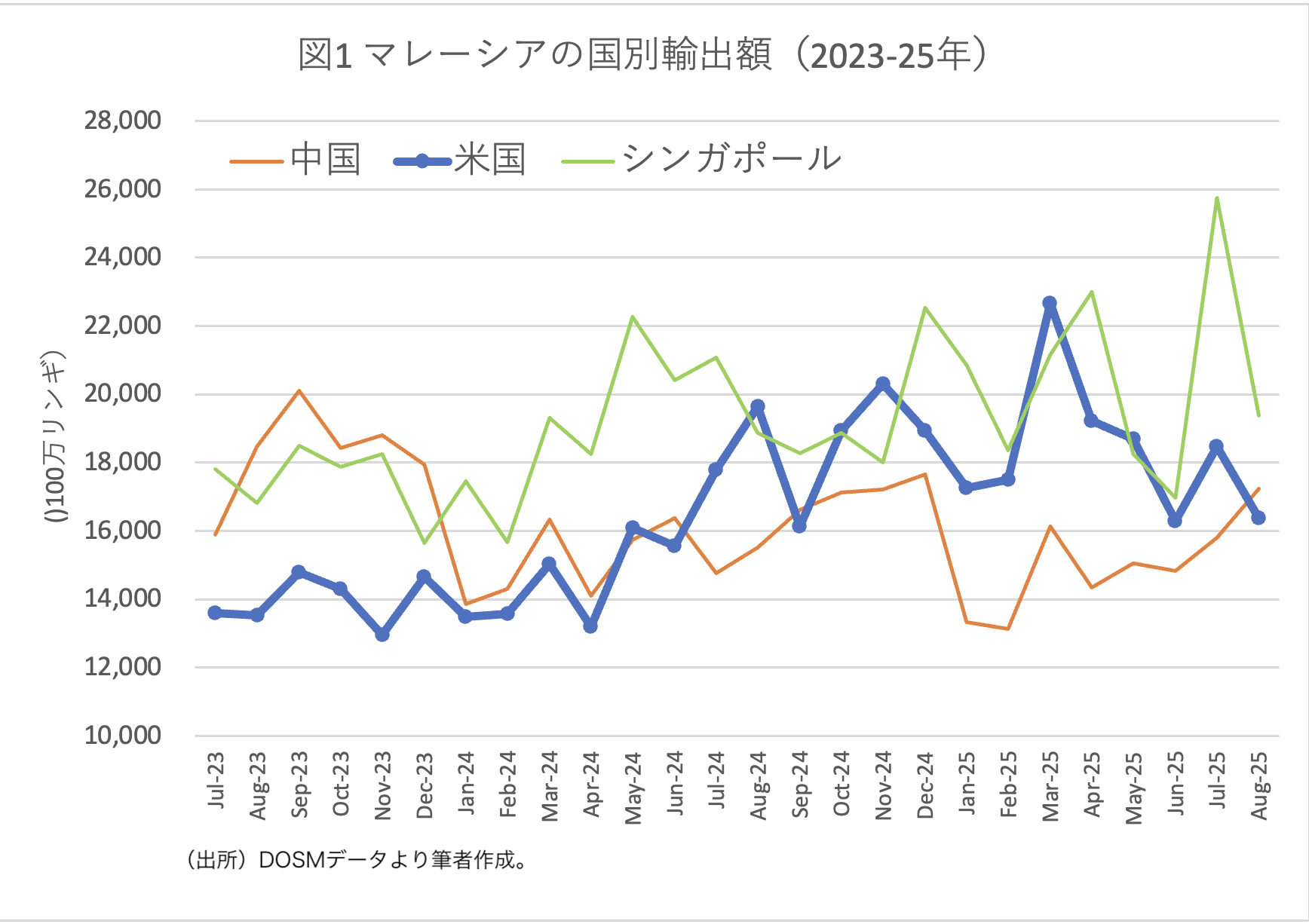

図1はマレーシアの輸出先上位3カ国であるシンガポール、米国、中国について月次の輸出額の推移をみたものです。第2次トランプ政権が現実味を帯びてきた2024年半ばから、マレーシアの米国向け輸出は大幅に増加してきました。2024年通年の米国向け輸出額は2008年以来16年ぶりに中国を上回り、2025年4月2日の相互関税率発表を控えた3月には前年同月比50.8%増と大規模な駆け込み輸出が見られました。

相互関税は基本税率である10%を除いて一旦延期され、8月から再び新たな相互関税が課されることになっていましたが、それを控えた7月には、米国向け輸出は3.8%増とそれほど増加しなかったのに対し、シンガポール向けの輸出が22.2%増と大幅に増加しました。

マレーシアの8月の輸出額を国別に見ると、シンガポール向けが1位で2.7%増、中国向けが2位で10.4%増であったのに対し、米国向けは16.7%減となり、2024年9月以来11カ月ぶりに輸出額が中国を下回りました。

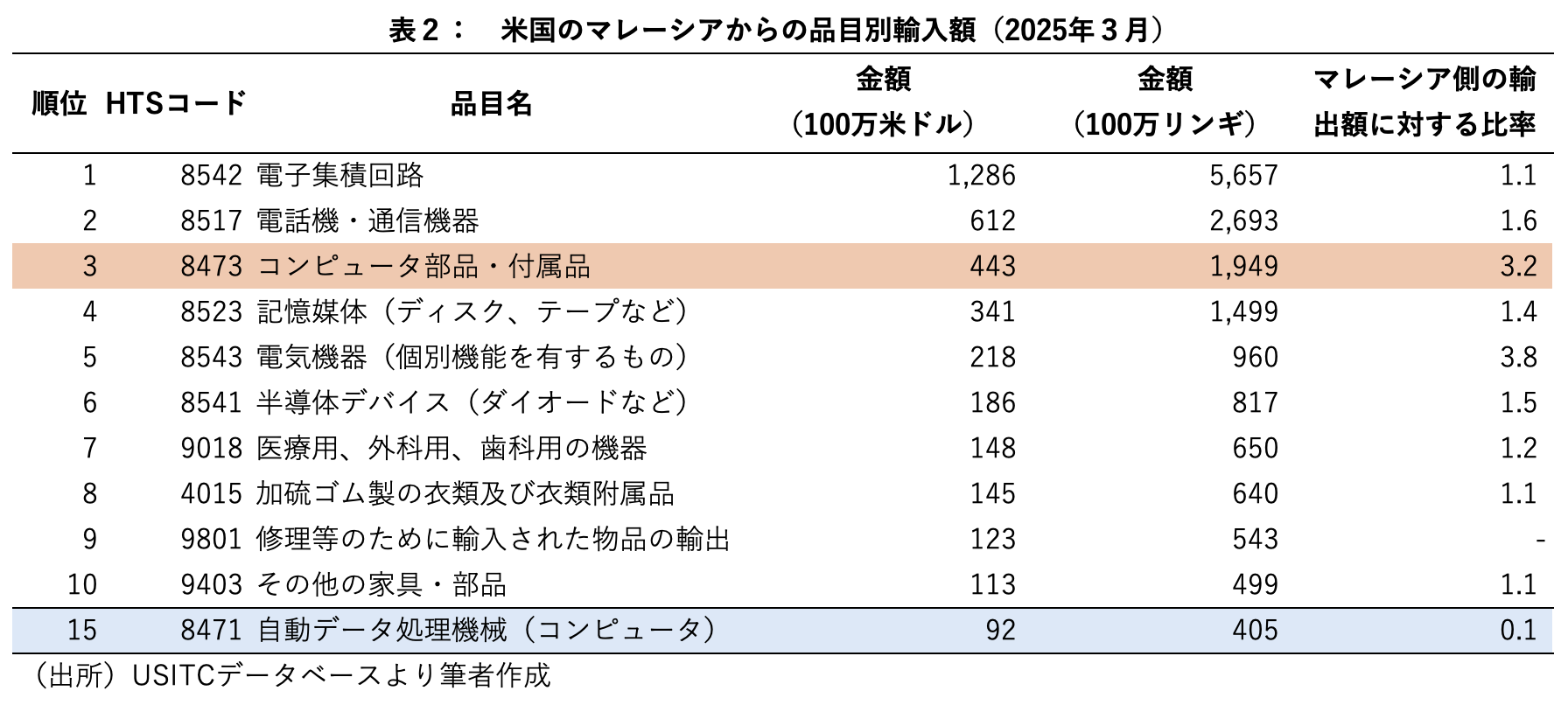

マレーシアにとって気がかりなのは、半導体に対する高率の関税をトランプ大統領が繰り返しほのめかしていることです。最近では8月6日に、米国に輸入される半導体のほぼすべてに100%の関税を課すと発言し、8月15日には半導体関税を200%または300%にすると述べています。米国に工場を建設することをコミットした企業について関税を免除すると述べており、マレーシアから米国への半導体輸出の3分の2程度は関税免除になるものと思われますが、当然影響はゼロではありません。

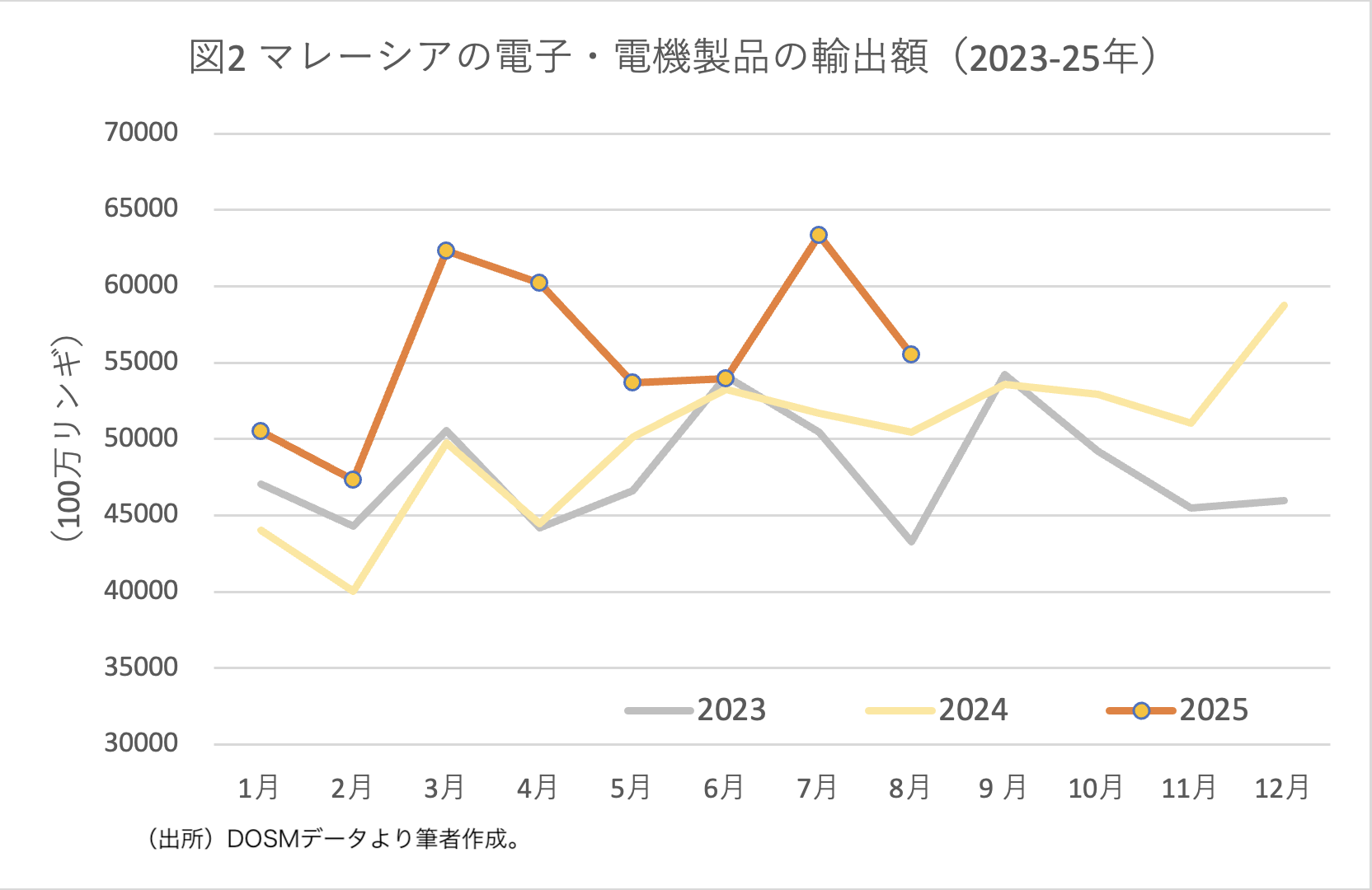

図2は半導体を含む電子・電機製品の輸出額の推移を過去3年間についてみたものです。2024年12月頃から輸出の増加が見られ始め、2025年3〜4月、さらに7月には駆け込み輸出とみられる大幅な増加がありました。しかし、8月には一旦落ち着いています。

今後も、半導体に対する高率の関税、さらに40%の関税が課されることになっている積み替え輸出(Transshipment)に関する米国の規制次第では、再び大規模な駆け込み輸出が発生する可能性は残っています。ただし、7月31日に相互関税率が正式に発表されたことで、駆け込み輸出は一旦は収まったものと考えられます。

| 熊谷 聡(くまがい さとる) Malaysian Institute of Economic Research客員研究員/日本貿易振興機構・アジア経済研究所主任調査研究員。専門はマレーシア経済/国際経済学。 【この記事のお問い合わせは】E-mail:satoru_kumagai★ide.go.jp(★を@に変更ください) アジア経済研究所 URL: http://www.ide.go.jp |