【クアラルンプール】 マレーシア自動車協会(MAA)のモハマド・シャムソル会長は、

上半期のMAA業績発表会に出席したシャムソル氏は、

関税引き上げの影響を受ける国からマレーシアに輸入される完全現

シャムソル氏は、「まだ影響は感じられないが、

(ザ・サン電子版、ポールタン、7月16日)

【クアラルンプール】 マレーシア自動車協会(MAA)のモハマド・シャムソル会長は、

上半期のMAA業績発表会に出席したシャムソル氏は、

関税引き上げの影響を受ける国からマレーシアに輸入される完全現

シャムソル氏は、「まだ影響は感じられないが、

(ザ・サン電子版、ポールタン、7月16日)

【クアラルンプール】 航空機大手の米ボーイングは16日、クアラルンプール(KL)

新オフィス開設について、同社は「

開設式典には、リュー・チントン副投資貿易産業相らが出席。

同社は新オフィス以外に、

(ニュー・ストレーツ・タイムズ、ビジネス・トゥデー、

【クアラルンプール=アジアインフォネット】 パルグループホールディングス(本社・大阪市中央区)は16日、

「3COINSららぽーとBBCC店」

3COINSは300円雑貨を中心にした品揃えで若い女性らに人

【セレンバン】 イオン・カンパニー(M)(イオンマレーシア)は15日、

新棟は、急増するセレンバンの人口を背景に、

2027年に完成予定で、

起工式には岡田尚也社長やアミヌディン・ハルン州首相が出席。

(マレーシアン・リザーブ、7月16日、ザ・スター、

【クアラルンプール】 テンク・ザフルル投資貿易産業相は15日、

ザフルル氏によれば、

マレーシアは輸出市場の多様化と貿易ガバナンスの強化に引き続き

重要な節目となったのは、

(フリー・マレーシア・トゥデー、マレー・メイル、ビジネス・

【クアラルンプール】 空港運営会社マレーシア・エアポーツ・ホールディングス(

上半期の改修は、処理を迅速化し混雑緩和するのが主な目的。「

まずモバイルチェックインユニットを備えた自動手荷物預け機5台

国内線保安検査場のレーンに関しても、荷ほどき・

また乳幼児や高齢者、

(ビジネス・トゥデー、ベルナマ通信、7月15日)

【クアラルンプール】 テンク・ザフルル投資貿易産業相は、

ザフルル氏は、投資貿易産業省(MITI)が税関、

ザフルル氏はまた、

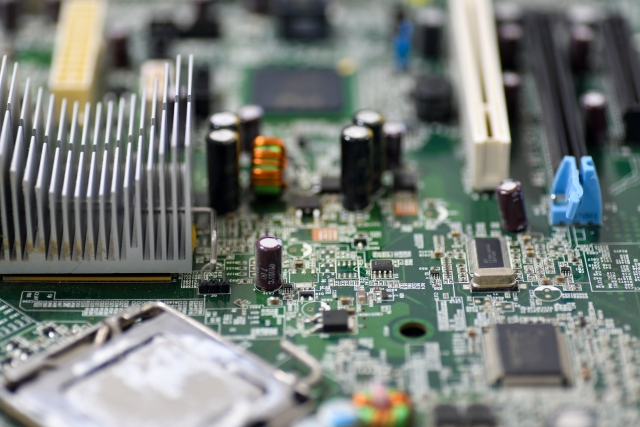

MITIは14日、米国からの高性能AIチップの輸出、

(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、フリー・マレーシア・

【クアラルンプール】 テンク・ザフルル投資貿易産業相は、

マレーシアは、製造業などではほぼ自由化されているが、

ザフルル氏によると、

ザフルル氏は、「多くの機関や省庁が関わる問題なので、

(ザ・スター電子版、マレーシアン・リザーブ、エッジ、

【クチン】 総合化学工業メーカーのトクヤマ(本部・東京都千代田区)は、

同社は2023年からマレーシアでの生産に向け準備を進めてきた

プロジェクトでは、20億リンギを投資し、

同製品は、データセンターやスマートフォン、電気自動車、

また、州営電力会社サラワク・

(ザ・スター、ボルネオポスト、7月14日、トクヤマ発表資料)

【クアラルンプール】 アンソニー・ロ―ク運輸相は、

東海岸地域における既存の鉄道路線が単線で電化されていないため

ローク氏は「その代わり東海岸鉄道線(ECRL)

ローク氏はまたKTMBの通勤、ETS、

(ザ・スター電子版、ビジネス・トゥデー、ベルナマ通信、