【クアラルンプール】 アンソニー・ロ―ク運輸相は、

東海岸地域における既存の鉄道路線が単線で電化されていないため

ローク氏は「その代わり東海岸鉄道線(ECRL)

ローク氏はまたKTMBの通勤、ETS、

(ザ・スター電子版、ビジネス・トゥデー、ベルナマ通信、

【クアラルンプール】 アンソニー・ロ―ク運輸相は、

東海岸地域における既存の鉄道路線が単線で電化されていないため

ローク氏は「その代わり東海岸鉄道線(ECRL)

ローク氏はまたKTMBの通勤、ETS、

(ザ・スター電子版、ビジネス・トゥデー、ベルナマ通信、

【クアラルンプール】 道路運輸局(JPJ)の統計によると、

7位までは前月から順位に変化はなかった。

車種別で6月単月トップはプロドゥア「ベザ」(6,150台)

EVでは最も売れたプロトン「e.MAS7」(604台)

(ポールタン、6月11日)

【クアラルンプール】 投資貿易産業省(MITI)は14日、米国製高性能人工知能(

新規制は、2010年戦略貿易法(STA2010)第12条(

今回の規制の背景には、米国の輸出規制対象であるAIチップが、

マレーシア半導体産業協会(MSIA)のウォン・

(ニュー・ストレーツ・タイムズ、ビジネス・トゥデー、エッジ、

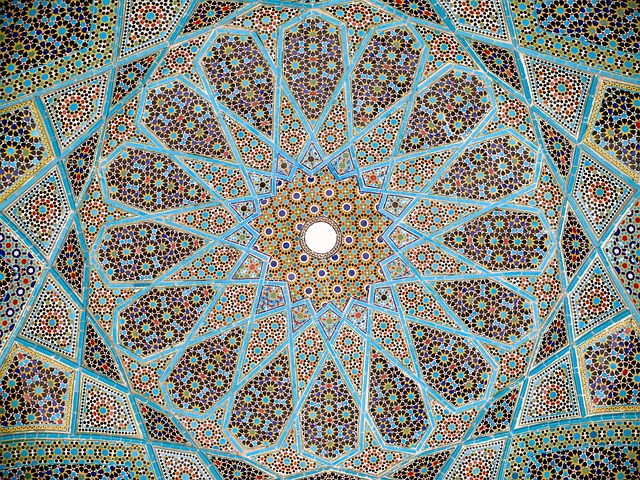

第572回 IFSB総会、モロッコで開催

Q: 今年のIFSB総会は?

A: 中央銀行や通貨庁など、各国のイスラム金融の監督官庁が加盟する国際的なイスラム金融団体であるイスラム金融サービス委員会(IFSB、本部マレーシア)は、7月1日から3日にかけてモロッコのラバトで第23回総会と各種のフォーラムを開催した。ラバトは、首都カサブランカとジブラルタル海峡の中間に位置する大西洋に面した街だ。

モロッコは、イスラム協力機構(OIC)傘下のイスラム開発銀行(IsDB)の地域ハブ拠点が設置されている一方で、同国自体のイスラム金融の歴史自体は浅く、2014年に銀行法が施行され、初めてのイスラム銀行であるアムニア銀行が、カタール国際イスラム銀行などの支援を受けて2017年に創業した。以降、同銀行を中心にイスラム銀行5行とイスラム窓口を持つ複数の従来型銀行によって、市場が形成されている。現在の市場規模はおよそ24億米ドルで、国内金融市場の2%程度のシェアを占めている。

総会とフォーラムでは、イスラム法への準拠、流動性資産の管理、持続可能な金融の発展、およびデジタル化のリスクの4点が、主な議題として取り上げられた。これについてモロッコの中央銀行であるアル・マグリブ銀行のアブドゥルラティフ総裁は、「現在のイスラム金融はますます国際的な金融システムに統合されつつあるが、国によって経済発展やイスラムのあり方に大きな違いがある。そこでIFSBが提示する原理原則に基づき、各国の監督官庁が各国固有の事情を考慮した独自の規制を作ることが許容されている」と指摘した。モロッコにおけるこの具体例として、アブドゥルラティフ総裁は「ムスリム利用者からの信頼にこたえるため、最高ウラマー評議会がファトワ(法学裁定)を発行することによって、イスラム金融商品を認証している」という点を挙げた。

| 福島 康博(ふくしま やすひろ) 立教大学アジア地域研究所特任研究員。1973年東京都生まれ。マレーシア国際イスラーム大学大学院MBA課程イスラーム金融コース留学をへて、桜美林大学大学院国際学研究科後期博士課程単位取得満期退学。博士(学術)。2014年5月より現職。専門は、イスラーム金融論、マレーシア地域研究。 |

【クアラルンプール】 観賞魚養殖を手掛けるシアンロン・アクアティック(祥龍魚場)

アジアアロワナは、アロワナの中でも色彩が豊かで、

日本にもかつては販売代理店があったが、

ン・チャーリー取締役は「アロワナは癒しの存在。

(ベルナマ通信、7月11日)

【クアラルンプール】 人材開発公社(HRDコープ)は、半導体業界向けの産業スキル・

同枠組みはマレーシア半導体産業協会(MSIA)

IndSFは工学分野および技術分野の2つの主要領域に焦点を当

MSIAのウォン・シュ―ハイ会長は、「

(ビジネス・トゥデー、7月11日)

【クアラルンプール】 アンワル・イブラヒム首相は10日、一連の東南アジア諸国連合(

2国間関係全般についてアンワル氏は「

中東ガザ情勢についてアンワル氏は「

(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、ザ・スター電子版、

【クアラルンプール】 マレーシア統計局(DOSM)

マレーシアの人口は着実に増加し、

民族構成にも大きな変化が見込まれており、ブミプトラ(

2059年以降の人口減少の一因として男女比の不均衡の加速が挙

マレーシアはまた、急速な高齢化社会に直面しており、

州レベルでは、

(ボルネオポスト、ビジネス・トゥデー、マレー・メイル、

第525回 マレーシアへの相互関税は25%、これからどうなる?

4月9日以降、トランプ政権が導入した「相互関税」の執行は10%のベースライン関税を除いて90日間停止されていましたが、その期限である7月9日前後に様々な動きが見られました。まず、トランプ大統領は相互関税の実施を8月1日からと発表し、実質的に猶予期間が約20日延長されました。

同時に、トランプ政権は各国に対して個別の相互関税率を通知しました。7月9日までに正式に交渉がまとまったのはイギリスとベトナムのみで、イギリスは米国製品の購入などを条件に相互関税率は10%に(他に自動車低関税輸入枠)、ベトナムは米国製品への関税を0%にすることを条件に、相互関税率は当初の46%から20%に引き下げられ、「積替輸出(Transshipment)」については税率40%で決着しました。

マレーシアには7月7日、相互関税率を25%とする旨を通知する書簡が届きました。この書簡は非常に攻撃的で礼節を欠くものでしたが、日本とマレーシアで国名以外は同一の内容が使い回されており、真剣なメッセージとして深読みする必要はありません。また、マレーシアと日本は共に相互関税率が24%から25%に1%上昇していますが、他の国も微妙に関税率が変更されており、これも特別な意味はなく、関税率を切りの良い数字に整理する一環と考えられます。

これに対し、ザフルル通商産業大臣は引き続き8月1日までの交渉を目指すことを表明し、合意に至る確率は50%と述べました。また、ザフルル大臣は国益を犠牲にしてまで合意にこだわることはないと明言しています。交渉の焦点となっているのはハラル食品で、マレーシアは米国産の牛肉や鶏肉の輸入を認めていませんが、「彼らが基準を守るのであれば」それを認めるとザフルル大臣は述べています。

一方で、譲歩しない「レッドライン」として挙げているのは「デジタル税」で、デジタル製品への課税は国家主権に関わるため譲れないとしています。その他のレッドラインには、電子商取引、政府調達、健康や技術に関連する基準に関する法律が含まれると発言しています。

マレーシア側はマレーシア航空がボーイング機30機を購入することに加え、さらに30機の購入を米国との交渉で提示していると報じられました。しかし、同時期に、エアアジアがエアバス機を70機、マレーシア航空が20機購入することが報じられるなど、米国に対して地道な「けん制」も行っています。

アンワル首相は米国との関税交渉を継続すると語り、7月10日には米国のルビオ国務長官と会談しました。一方で、それに先立つ7月9日、ASEAN外相会議の開幕に当たり、かつては成長を生み出すために使われていた関税が、今では圧力をかけ、孤立させ、封じ込めるために使われていると警告しました。

その後も、トランプ大統領は外交的に対立するブラジルに50%の相互関税を課すと発表するなど、現時点で提示されている関税率は実務的なものではなく「ディール」の道具となっています。8月1日に向けてさらなる紆余曲折が予想され、引き続き予断を許さない状況です。

| 熊谷 聡(くまがい さとる) Malaysian Institute of Economic Research客員研究員/日本貿易振興機構・アジア経済研究所主任調査研究員。専門はマレーシア経済/国際経済学。 【この記事のお問い合わせは】E-mail:satoru_kumagai★ide.go.jp(★を@に変更ください) アジア経済研究所 URL: http://www.ide.go.jp |

【コタキナバル】 サバ州政府系企業SAIPと、CCEパワー・

プロジェクトでは、まず日本企業と協力して、

さらに主に2つの生産ラインを備えた施設を建設。

州産業開発・起業家支援相で、SAIP会長も務めるフーン・

(ニュー・ストレーツ・タイムズ、ボルネオポスト、7月10日)