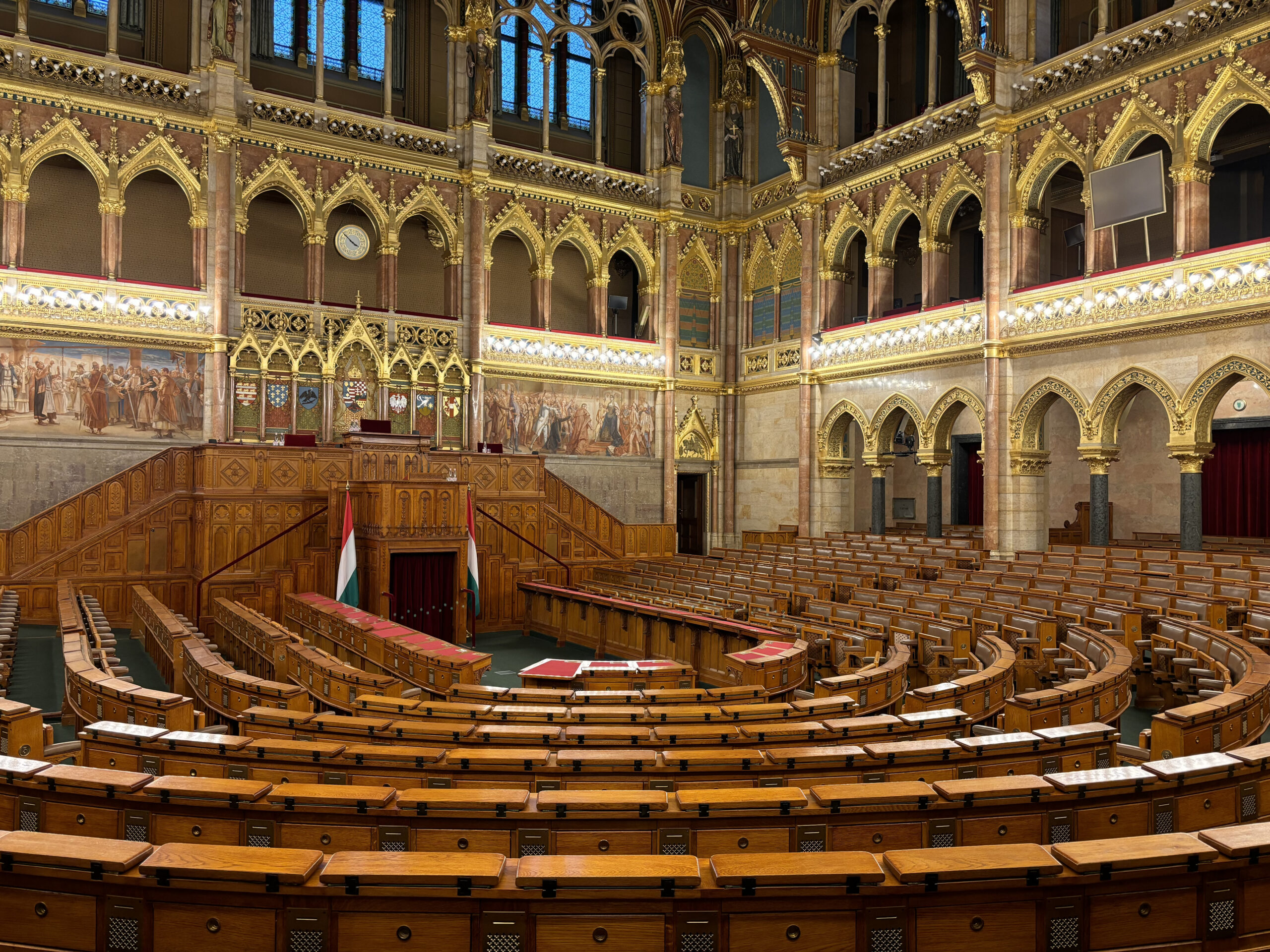

【コタキナバル】 サバ州のハジジ・ノール首相は8日、同日に閉幕した州議会(

ハジジ氏は、解散の具体的な日程について「今は言えない。

サバ州議会は、州首相が解散権を行使しない限り、

第16期サバ州議会は、2020年9月の州選挙を受けて成立し、

(マレー・メイル、7月8日、ビジネス・トゥデー、7月6日)

【コタキナバル】 サバ州のハジジ・ノール首相は8日、同日に閉幕した州議会(

ハジジ氏は、解散の具体的な日程について「今は言えない。

サバ州議会は、州首相が解散権を行使しない限り、

第16期サバ州議会は、2020年9月の州選挙を受けて成立し、

(マレー・メイル、7月8日、ビジネス・トゥデー、7月6日)

【プトラジャヤ】 道路交通局(JPJ)は8日、起亜、メルセデス・ベンツ、

自動車で対象となるのは、起亜のリオUB(2010―2017)

二輪車では、ヤマハのトレーサー9GTとMT09(

各メーカーから無償での修理の連絡が行くが、

(フリー・マレーシア・トゥデー、ベルナマ通信、7月8日)

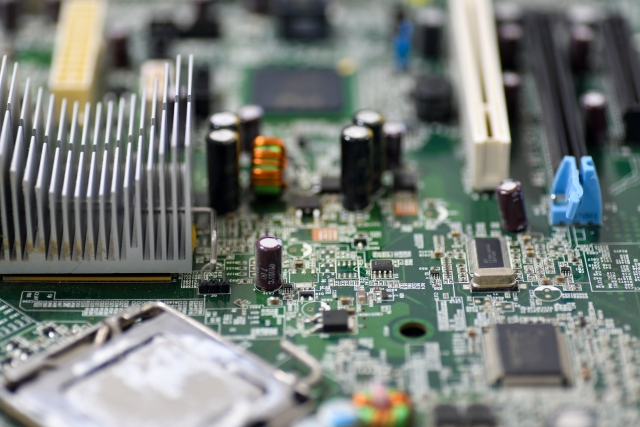

【クアラルンプール】 マレーシア製造業者連盟(FMM)は米トランプ政権が発表した、

ソー・ティアンライ会長名の声明でFMMは「

関税措置では、ゴム製品、繊維、家具関連が最も影響を受ける。

国内対策では売上・サービス税(SST)の見直しを求めた。

さらに、中小企業がスマートマニュファクチャリング(

(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、ベルナマ通信、

【クアラルンプール=アジアインフォネット】 中央銀行バンク・ネガラ(BNM)は8日に定例金融政策会合(

BNMは声明の中で、OPRの引き下げは「

OPRの引き下げは、

堅調な国内経済に関しては、

また2025年のインフレ率は緩やかな水準にとどまるとの見通し

リンギに関しては、国内の良好な経済見通しと構造改革が、

【クアラルンプール】 マレーシア航空は、7―

対象は、東京(成田)と大阪(関西)

往復最低運賃(燃油サーチャージ・諸税込み)は、

(トライシー、7月7日)

【クアラルンプール】 米ハイアットホテルズアンドリゾーツは8月26日、

所在地はマレーシア国際貿易展示センター(MITEC)

ティル・マーティン支配人は「

(エッジ、7月7日、ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、

【クアラルンプール】 国営石油会社ペトロリアム・ナショナル(ペトロナス)は、

運営主体のLNGカナダは、

輸出ターミナルはエネルギー効率の高いガスタービンや、

(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、チャンネル・ニュース・

【ワシントン】トランプ米大統領は7日、

書簡を送付されたのは14カ国で、

書簡はいずれも英文2ページの文書で、

トランプ氏は書簡で、

書簡では、相手国が関税を取り払い、非関税障壁をなくせば、

(CNBC、7月7日)

【クアラルンプール】 岩屋毅外相は、東南アジア諸国連合(ASEAN)

第58回ASEAN外相会議は8―11日にクアラルンプール・

また2013年に発足したCEAPADでは、

(ザ・サン、ベルナマ通信、7月6日)

【パリ】 イタリア訪問を終えたアンワル・イブラヒム首相一行は3日、

円卓会議にはエア・リキード、ロレアル、アクセンス、

その上で、特区やハラル団地への進出、二酸化炭素回収・

フランスの後は5日から7日にかけブラジルのリオデジャネイロで

(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、ベルナマ通信、